Полимерные композиты в транспортном строительстве и мостостроении

А.С. БЕЙВЕЛЬ, канд. техн. наук, ООО «НИИ «МИГС»

С.Ю. ВЕТОХИН, Союзкомпозит

А.В. ГЕРАЛТОВСКИЙ, Союзкомпозит

В.Н. ПОЛИНОВСКИЙ, канд. техн. наук, ООО «Композит «Сольюшен»

Публикуется в сокращении. Полностью статья опубликована в журнале Compositebook, № 1, 2018 г.

![]()

Начало применения полимерных композитов в транспортном строительстве относится к 1980-м годам. Один из первых в мире композитных мостов был построен более 35 лет назад в Китае в 1982 г. В настоящее время количество построенных в мире композитных мостов с учетом ежегодного роста объемов приближается к 500 шт.

В России композитные материалы как несущие конструктивные элементы стали впервые применяться фирмой ООО НПП «АпАТэК», начиная с 1993 г., в качестве композитных накладок стыковых соединений рельсов на железнодорожных магистралях. К 2014 г. объем применения композитных накладок изолирующих стыков железнодорожных рельсов составил 684 206 комплектов.

Другими композитными элементами, массово применяемыми на железных дорогах, начиная с 1999 г., являются водоотводные лотки (рис. 1), протяженность которых к 2014 г. приблизилась к 200 км.

Первый в России композитный пешеходный мост был построен у платформы Чертаново Павелецкой железной дороги в ноябре 2004 г. [4]. Пролетное строение выполнено в виде трехпролетной фермы с прохожей частью по низу и открытым верхним поясом с пролетами длиной 13,2 + 15,0 + 13,2 м и установлено над железнодорожными путями, расположенными в выемке земляного полотна. Ширина моста 3 м, вес 19 т. Время монтажа составляло около 4 ч (рис. 2).

Через полгода, в июле 2005 г., у платформы Косино Московской железной дороги был сооружен второй мост с пролетами 17 + 17 м и тремя композитными сходами шириной 5 и 4 м. Общая масса конструкций моста 55 т. Время монтажа пролетных строений 4,5 ч.

На обоих мостах с момента начала их эксплуатации фирмой – изготовителем конструкций «АпАТэК» ведется мониторинг напряженно-деформированного состояния.

В 2007 г. при совместном участии научной, проектной, эксплуатирующей и производственной организаций АО ЦНИИС, ГБУ «Гормост», АО «Союздорпроект» и ООО НПП «АпАТэК» были разработаны Технические условия «Конструкции пешеходных мостов из композиционных материалов», с использованием основных положений которых к настоящему времени запроектировано и построено более 40 пешеходных мостов [3], в том числе с пролетами до 33 м (рис. 3). Первый в России автодорожный мост длиной 18,5 м через реку Пашенка (рис. 4) запроектирован и построен летом 2014 г. (ООО «ОПОРА» и др.).

Мост содержит две главные решетчатые балки, выполненные из набора отдельных пултрузионных профилей, скрепленных между собой болтами по типу фермы Тауна, и железобетонную плиту проезжей части, установленную на главных балках (рис. 4).

Мониторинг моста осуществляется силами Сибирского государственного университета путей сообщения.

В 2011 г. при совместном участии Союзкомпозита, ООО ГК «Рускомпозит» и ОАО ЦНИИС был разработан стандарт организации СТО 00204961-004-2011 «Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных композитов. Технические условия». Стандартом установлены требования для крупноблочных цельнокомпозитных пешеходных мостов и путепроводов, изготовленных с применением метода вакуумной инфузии. Начиная с 2013 г. Группа компаний «Рускомпозит» запроектировала и построила восемь композитных пешеходных мостов с пролетами 16–26 м (табл. 1, рис. 5). В период с 2016 г. ГК «Рускомпозит» в содружестве с рядом организаций успешно ведет разработку и испытания конструкций временного композитного моста, который планируется поставить на вооружение ВС РФ (рис. 6).

Временный мост имеет пролет 16 м и расчетную грузоподъемность 60 т. Доля композитных материалов в общей массе пролетного строения составляет не менее 80%.

Ряд преимуществ ПКМ по сравнению с традиционными материалами, которые используются в строительстве, предопределил успешное применение композитных конструкций в мостостроении:

- снижение массы пролетного строения на 30–50% по сравнению со стальными и в два-три раза по сравнению с железобетонными;

- сокращение времени монтажа, например монтаж пешеходного инфузионного пролетного строения длиной 21 м не превышает 45 мин;

- снижение эксплуатационных расходов за счет коррозионной устойчивости композитов с расчетным сроком службы не менее 50 лет;

- радиолокационная незаметность, являющаяся одним из важных показателей современного неспокойного мира.

Кроме того, впервые для мостостроения установлены конкретные требования к характеристикам пожарной опасности материалов конструкций из полимерных композитов. Настоящие требования установлены действующими стандартами на композитные мостовые конструкции и соответствуют группе 2 по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности.

Основываясь на накопленном опыте проектирования и строительства композитных пешеходных мостов в России, а также с учетом рекомендаций СUR 96 («Рекомендации 96. Применение пластмасс, армированных волокном в несущих конструкциях зданий и сооружений», известные по латинской аббревиатуре как СUR 96), по творческой инициативе Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» в 2011–2015 гг. были разработаны первые в России национальные стандарты, регламентирующие применение композитов в несущих конструкциях пешеходных мостовых сооружений:

- ГОСТ Р 54928-2012 «Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных композитов. Технические условия» (разработчики: Филиал АО ЦНИИС НИЦ «Мосты», Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов»);

- ГОСТ 33119-2014 «Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия» (разработчики: Объединение юридических лиц «Союзпроизводителей композитов», ЗАО «Институт «ИМИДИС», ООО НПП «АпАТэК»);

- ГОСТ 33376-2015 «Секции настилов композитные полимерные для пешеходных и автодорожных мостов и путепроводов. Общие технические условия» (разработчики: Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов», ЗАО «Инститyт «ИМИДИС»).

Эти стандарты в настоящий момент являются основополагающими для расчета, проектирования и испытания мостовых композитных конструктивных элементов в нашей стране.

С использованием положений указанных стандартов и основываясь на опыте строительства и проектирования композитных мостов в настоящее время разработаны и находятся на утверждении:

– проект Изменения № 2 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84*?? «Мосты и трубы»;

– проект Изменения № 2 СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», разработанные на основе опыта сборки пултрузионных пролетных строений и отраженных в СТО НОСТРОЙ 2.29.1122013 «Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов». Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов»;

– проект Изменения № 2 СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»;

– проект свода правил «Конструкции из полимерных композитных пултрузионных профилей. Правила проектирования»;

– проект ОДМ «Методические рекомендации по оценке технического состояния конструкций из полимерных композиционных материалов на автомобильных дорогах», в которых учтен опыт обследования и испытания композитных пешеходных мостов.

Анализ разработанных в России нормативов, регламентирующих применение композитных конструкций в транспортном строительстве и мостостроении в частности, показывает, что в настоящий момент существует система взаимоувязанных между собой основных нормативных документов, позволяющая осуществлять проектирование, строительство, обследование и испытания как композитов, так и композитных сооружений в целом. Наличие системы нормативных документов различных уровней, включая стандарты организаций, национальные и межгосударственные стандарты, своды правил, создает условия для осознанного и уверенного применения этих новых материалов в транспортном строительстве, уточнения их поведения в эксплуатируемых конструкциях и совершенствования разработанных норм. Вместе с тем необходимо отметить, что в рассматриваемой системе документов отсутствует несколько очень важных для развития композитного мостостроения нормативов, таких как мониторинг изменения свойств композитов и напряженно-деформированного состояния конструкций в процессе эксплуатации мостов, с уточнением значений частных коэффициентов надежности по материалу, а также требования по эксплуатации подобных мостовых сооружений.

Выводы

В настоящее время в России разработана система нормативных документов, которая позволяет осуществлять проектирование, строительство, обследование и испытание композитных конструкций транспортного назначения.

Основной задачей настоящего этапа является практическое применение разработанных норм с накоплением данных по проектированию, строительству и эксплуатации композитных мостов с целью разработки новых и совершенствования действующих нормативных документов.

Григорий Семенович ПЕТРОВ: отец русской пластмассы

1886–1957 гг.

Григорий Семенович Петров – выдающийся ученый-химик и всемирно известный изобретатель, автор 200 патентов и авторских свидетельств, 13 книг и 197 научных статей, дважды лауреат Сталинской премии, Заслуженный деятель науки и техники, кавалер многих орденов и – доктор технических наук, профессор, не имевший высшего образования.

![]()

К началу ХХ века химическая промышленность Российской империи в значительной степени зависела от иностранного капитала, была довольно отсталой технически, не обладала развитой сырьевой базой. В то же время по объему производства химической продукции Россия стояла на восьмом месте в мире. В 1913 г. в РИ насчитывалось 349 химпредприятий (преимущественно небольших кустарных производств) с 43 тыс. рабочих. Производство химической продукции в 1913 г. составляло (тыс. т): минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) – 17, серной кислоты – 145, соды кальцинированной – 152, соды каустической – 51, анилиновых красителей – 9.

Первым современным российским химическим производством в Российской империи стал созданный в 1915 г. завод синтетических смол и пластмасс «Карболит» (Орехово-Зуево). Однако история первой русской пластмассы началась существенно раньше…

Ее «отцом», а также основоположником российской промышленности пластических масс стал русский химик Г.С. Петров.

«Мраморное» мыло и «гарное масло»

Родился он 14(26) октября 1886 г. в Костроме, в семье рабочего лесопильного завода. В 1899 г. поступил в Костромское химико-техническое училище, по окончании которого (в 1904-м) поступил на мыловаренный завод А.И. Жукова в Петербурге.

Уже с первых месяцев Петров проявил качества, которые в дальнейшем позволили ему стать выдающимся изобретателем и организатором производства. Завод затоварился мылом, не пользовавшимся спросом. Григорий Семенович предложил мыло переварить и добавить в него яркий краситель без перемешивания. В результате продукт стал выглядеть пестрым прямоугольником, и «новое» мыло, под названием «Мраморное», разошлось мгновенно. Затем молодой специалист разработал новый способ очистки осветительного масла, использовавшегося в лампадах и ночниках. Ранее оно сильно коптило, а в результате нововведения удалось наладить выпуск высококачественного («гарного») масла.

«Контакт Петрова»

В 1908 г. Григорий Семенович переехал в подмосковное село Кусково и поступил на работу на нефтеперерабатывающий завод. Здесь за пять лет Г.С. Петров сделал ряд изобретений, из которых наиболее ценным явилась разработка методов получения и применения нефтяных сульфокислот, известных в мировой технике под названием «Контакт Петрова» – самое дешевое средство для расщепления жиров в мыловарении и лучшее средство при белении и крашении суровых тканей, заменяющее мыло.

Г.С. Петров первый показал, что для получения веществ, обладающих поверхностной активностью, эмульгирующими и моющими свойствами, необязательно, чтобы углеводородная цепь молекулы такого вещества имела на одном из своих концов карбоксильную или спиртовую группу. Моющие свойства приобретаются достаточно длинной углеводородной цепью и при наличии иной полярной группы, например сульфогруппы.

Первым синтетическим, эмульгирующим и моющим препаратом анионоактивного типа, имеющим до сих пор широкое и разностороннее применение, явились сульфонефтяные кислоты, приготовляемые по способу Г.С. Петрова. Ему был выдан патент на способ производства и применение сульфонафтеновых кислот, получаемых сульфированием серной кислотой различных нефтепродуктов (солярового и веретенного масел или керосина). Получаемые после соответствующей очистки нейтрализацией щелочью сульфонафтеновые мыла, обладая стойкостью к кальциево-магниевым солям, проявляют хорошую моющую способность в жесткой воде.

Петрову пришлось искать человека, который, купив его патенты на производство контакта, создал бы акционерное общество для их эксплуатации. Таким человеком стал промышленник Ю.М. Тищенко. Он приобрел патенты с обязательством организовать акционерное общество и передать ему эти патенты. Но сам Тищенко не производил нефтепродуктов и, следовательно, не располагал сырьем для получения сульфокислот. В мае 1913 г. он обратился к нефтяной фирме братьев Нобель с предложением организовать на ее керосиново-масляных заводах в Баку производство нефтяных сульфокислот. При этом Тищенко гарантировал, что применение нового метода очистки нефти, разработанного Петровым, обеспечит выработку более чистого вазелинового масла, сэкономит 4 копейки на каждом пуде вазелинового масла и даст 50% чистой прибыли с продажи контакта. Продажей контакта должно было заниматься специально для этого созданное акционерное общество, а небольшая часть вырученных им средств должна идти на оплату патентов, приобретенных у изобретателя.

От таралита до карболита

«Контакт Петрова» активно применяли на шелкоткацких производствах купцов Брашниных в деревне Дубровка, в трех верстах от села Зуева (теперь это город Орехово-Зуево). При одной из брашнинских фабрик имелась небольшая лаборатория, в которой производили анализы красителей и шелка. Здесь фабричные инженеры-химики Василий Иванович Лисев и Константин Иванович Тарасов, начиная с 1910 г., пытались получить искусственную смолу. У М.Н. Брашнина был еще небольшой завод в Москве по производству формалина, который в то время не находил применения. Поэтому он не препятствовал занятиям химиков и даже разрешил проводить опыты и исследования в полузаброшенном здании шелкоткацкой фабрики в надежде найти сбыт для формалина и получить какую-то прибыль.

Первые опыты не дали положительных результатов. Несколько позднее В.И. Лисеву и К.И. Тарасову все же удалось получить материал, похожий на пластмассу. Он был назван «таралит» (производное от фамилий авторов), однако оказался недостаточно прочным. Но именно этим материалом заинтересовался довольно известный к тому времени химик Г.С. Петров.

Тогда требовались новые материалы для развития таких отраслей промышленности, как электро- и радиотехника, машино- и самолетостроение и др. Такими материалами должны были стать пластические массы. В этом направлении велись работы за рубежом.

В 1913–1914 гг. химические опыты и исследования, проводимые Г.С. Петровым совместно с В.И. Лисевым и К.И. Тарасовым, завершились успешно – была получена синтетическая пластмасса, которую назвали «карболит» (от слова карболка, как в просторечии называли фенол).

В 1914 г. в полузаброшенном корпусе фабрики М.Н. Брашнина был получен первый пуд (16 кг) синтетического материала «карболит» в виде стержней разных диаметров и плит разной толщины. Получить более сложную продукцию было невозможно, так как все технологическое оборудование в то время состояло из восьмипудового котла для варки смолы и нескольких железных банок для разливки.

Однако новый материал, полученный в столь примитивных условиях, обладал очень ценными свойствами: был химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам. Он отличался эластичностью и, что особенно важно, был прекрасным диэлектриком, легко поддавался механической обработке. Все это обеспечивало широкое применение пластмассы «карболит» в промышленности.

6 октября 1915 г. был заключен договор товарищества на вере "Об учреждении Торгового дома "Васильев и К°" для приобретения и эксплуатации нового изобретения "Карболит" и ему подобных продуктов". 26 октября 1916 г. Московским губернским правлением было выдано свидетельство в том, что Торговому дому "Васильев и К°" разрешается "содержание завода для диэлектрического материала под названием "Карболит". Учредителями Торгового дома «Васильев и Ко» стали владимирский купец А.А. Васильев, инженер-технолог, компаньон П.П. Рябушинского по Московскому автомобильному предприятию А.И. Кузнецов и владелец Дубровской шелкоткацкой фабрики М.Н. Брашнин.

Завод располагался в двухэтажном здании, имел механическую мастерскую и химическое отделение. Работало на нем 100 человек. Заведующим заводом стал К.И. Тарасов. Видную роль в Товариществе на паях играл Г.С. Петров.

В начале 1919 г. «Карболит» был национализирован. В то время производство размещалось в трех каменных двухэтажных корпусах, занимавшихся прежде шелкоткацкой фабрикой. На заводе работало 132 человека.

Став государственным предприятием, завод работал по заданиям Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В то время начиналось осуществление плана электрификации России и на «Карболите» наладили выпуск высоковольтных пластмассовых электроизоляторов с гидроцеллюлозным наполнителем, которые применялись на строительстве электролиний первых советских электростанций – им. Классона, Шатурской и Каширской. В декабре 1920 г. карболитовцы изготовили в подарок В.И. Ленину чернильный прибор из темно-коричневого литого карболита, посвященный идеям электрификации России. На плите – чернильница в виде изолятора, по обе стороны от нее – электроопоры с проводами и кронштейны с электрическими лампочками. Ленин оставил прибор в своем кремлевском кабинете.

Профессор без высшего образования

После Октябрьской революции Григорий Семенович, несмотря на многочисленные предложения, за границу не уехал и в 1918-м был приглашен на работу в Отдел химической промышленности, впоследствии – Главхим ВСНХ. Его назначили председателем комиссии по производству сульфокислот и оставили членом правления «Карболита». Одновременно он занимался исследованиями в лаборатории ВСНХ и в Физико-химическом институте.

В 1921–1928 гг. он находился в заграничной командировке, побывал в Германии, США и других странах, где ознакомился с химическим производством и технологическим оборудованием. Вернувшись, посвятил научные интересы производству пластмасс, работая в Центральной химической лаборатории ВСНХ и Физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова. С 1931 г. Григорий Семенович работал в Московском научно-исследовательском институте пластичных масс и преподавал в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева. В 1933 г. Г.С. Петров вместе с профессором И.П. Лосевым организовал кафедру технологии пластических масс в Московском химико-технологическом институте, в следующем году был утвержден профессором кафедры, а в 1935-м ВАК присвоил ему ученую степень доктора без защиты диссертации. По его учебникам учились многие поколения студентов.

Благодаря трудам Петрова и его учеников были созданы и освоены промышленностью сотни новых видов пластмасс, которые стали широко применять в разных областях промышленности и в которых были разъединены, казалось бы, самые неразделимые свойства материалов: прозрачность – хрупкость, прочность – большой собственный вес. Особо важное значение его работы приобрели в годы Великой Отечественной войны. В те же годы он создал и знаменитый клей «БФ», склеивающий металл с деревом, мех с кожей или тканью, резину с металлом и т.д.

Легендарный клей БФ

БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея был разработан в 1942—1945 гг. профессором Г.С. Петровым, а в серийное производство был запущен в 1946-м.

Г.С. Петрова волновала проблема изменения свойств полимеров при их совмещении друг с другом. В первые послевоенные годы эта теоретическая проблема нашла свое блестящее практическое воплощение, интенсивные работы Петрова и группы его сотрудников по совмещению феноло-альдегидных полимеров с поливинилацеталями привели к созданию семейства универсальных клеев марки БФ. Наибольшую популярность завоевал клей БФ-2. Он, так же, как и близкий к нему клей БФ-4, пригоден для склеивания металлов, органического стекла, дерева, бумаги, кожи и многих других материалов. Склеивание металлов клеями БФ успешно заменяет сварку и клепку. Склеенные металлические изделия можно обрабатывать на токарном станке, сверлить, фрезеровать, пилить без риска нарушить клеевой шов. Для склеивания тканей с тканями и металлами и пластмасс с металлами Петров предложил клей, в который, кроме основных компонентов входили мягчители, пластификаторы и небольшое количество канифоли. Эта клеевая композиция известна под названием БФ-6.

Создание семейства клеев БФ явилось одним из важных достижений научной мысли в послевоенные годы, и авторам работы была присуждена Сталинская премия. В последние годы жизни Петров участвовал в работах по созданию клея для таких трудно поддающихся склеиванию синтетических полимеров, как фторопласты и полиэтилен.

Как известно, существуют несколько разновидностей клея: БФ–2, БФ–4, БФ–6, БФ–19, БФ–88, БФ–2Н для склеивания деталей из черного металла и др. Аббревиатура БФ расшифровывается как «бутиральфенольный». Цифровой индекс в названии клея говорит о процентном содержании поливинилбутираля или поливинилацеталя. Чем больше в клее присутствуют этих компонентов, тем выше эластичность высохшего клея.

В 1950 г. клей БФ–6 было предложено использовать в медицине. Смелое предложение поступило от известного хирурга, профессора Л.Г. Школьника. Применение клея для защиты мелких ран и ожогов обуславливалось тем, что БФ–6 создает на защищаемой поверхности трудно удаляемую пленку, обладающую дезинфицирующими свойствами.

Работал Григорий Семенович до последних дней. Похоронен он на Новодевичьем кладбище Москвы. Его имя носит НИИ пластмасс в Москве, а на здании училища, в котором он учился (ныне Костромской энергетический техникум), установлена доска в память о нем.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: РЕШАЮЩИЙ ВОПРОС – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ

Импортозамещение катализаторов в нефтехимии: будет план мероприятий

Вышел в свет очередной номер журнала «ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – № 3 (102)

В номере: Новости химической индустрии – новости компаний, наука, технологии; День химика в столице; Технический комплаенс для повышения эффективности проектов в хлорной промышленности; Полимеры в автомобилестроении: рост на фоне подъема автомобильного рынка; Внешняя торговля России химическими и нефтехимическими товарами в январе–марте 2018 г.; Европа активизирует борьбу с пластиком; Университет, устремленный в будущее; Личность в химии: Л.А. Костандов.

А ТАКЖЕ: Основные показатели работы химического комплекса России за январь–апрель 2018 г. И многое другое – профессионально, интересно, эксклюзивно! Специально для Вас – весь мир химпрома.

190 руб. |

День химика в столице: театр, спорт и радость общения

Праздничный вечер, посвященный Дню химика, состоялся 24 мая в московском Театре Et Cetera!, а 2 июня в Екатерининском парке прошел очередной «ХимФест».

Праздничный вечер, посвященный Дню химика, открыл президент Российского союза химиков Виктор Иванов, напомнивший, что отрасль 38-й раз отмечает свой праздник. Лидер отраслевого союза отметил, что химическая промышленность завершила прошлый год с ростом всех основных показателей, демонстрирует подъем производства и за пять месяцев 2018 г. Показательно, что многие предприятия начали заниматься импортозамещением, возрождают малотоннажное производство, особо подчеркнул В.П. Иванов.

Лидер «Росхимпрофсоюза» Александр Ситнов рассказал, как возрождается профессиональный праздник в регионах: «Химия и химики вновь вызывают уважение общества. Башкортостан, Татарстан, Самарская область – там, где есть наши промпредприятия, все стремятся отметить наш праздник так, что театров и ДК порой не хватает!

Академик, президент химического факультета МГУ Валерий Лунин рассказал о впервые проведенном в стране Всероссийском химическом диктанте: «Более 25 тыс. человек на 400 площадках в 71 регионе ответили на вопросы диктанта. А в Москве центральной площадкой диктанта был химический факультет МГУ, где собрались свыше 450 человек всех возрастов!»

С поздравлениями выступили заместитель директора Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России М. Корольков, депутат Государственной Думы Ю. Смирнов и др. Прозвучали поздравления в адрес работников химического комплекса от Председателя Правительства России Д. Медведева и президента Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохина.

За высокие производственные успехи и в связи с профессиональным праздником наград Минпромторга России, Российского союза химиков, Росхимпрофсоюза удостоены более тысячи работников и ветеранов химического комплекса России. Некоторых из них наградили на сцене театра.

В завершении праздника народный артист России Александр Калягин и народный артист России Владимир Симонов представили блистательную постановку "Лица" по рассказам А.П. Чехова.

***

2 июня в Екатерининском парке Москвы работники более 30 предприятий химической промышленности со всей страны приняли участие в фестивале «ХимФест». Спортивный праздник, посвященный Дню химика, был организован Минпромторгом России совместно с Российским союзом химиков.

На открытии «ХимФеста» директор Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Владимир Потапкин зачитал приветственное слово министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и отметил: «Фестиваль «Химфест» мы проводим во второй раз, и это уже становится доброй традицией. Мы хотим, чтобы этот праздник стал площадкой для объединения химиков со всей России, где они смогут пообщаться, посоревноваться и почувствовать себя частью очень важного в масштабах нашей страны дела». Также на открытии выступили президент Российского союза химиков Виктор Иванов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова и двукратная олимпийская чемпионка России Светлана Ишмуратова.

В спортивных соревнованиях приняли участие команды 30 предприятий российской химической промышленности, отраслевых НИИ и Минпромторга РФ. Всего праздник посетили около 750 химиков со всей страны со своими семьями. Спортивная программа мероприятия включала масс-старт и командные единоборства. Химики попробовали свои силы в дартсе, армрестлинге, бросках в баскетбольное кольцо. Состоялся шахматный турнир – сеанс одновременной игры на пяти досках с участием кандидата в мастера спорта по шахматам, д-ра техн. наук Марка Флида.

Успехом у детей и взрослых пользовались химические викторины и мастер-классы. Участники фестиваля с удовольствием пробовали азотное мороженое, блюда молекулярной и полевой кухни.

Основные показатели работы химического комплекса России за январь–апрель 2018 г.

Полная версия доступна только подписчикам.

Подробности о вариантах подписки на «Вестник химической промышленности» в разделе подписка.

Подписавшись на журнал, вам будет открыт полный доступ ко всем материалам журнала, вы сможете просматривать все статьи и скачивать номера журнала.

На неделю 390 руб. | На месяц 490 руб. | На год 3290 руб. |

Полимеры в автомобилестроении: рост на фоне подъема автомобильного рынка

10-ю Международную конференцию «Полимеры в автомобилестроении 2018» провела консалтинговая компания INVENTRA при поддержке CREON Capital и выставки interplastica.

Директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, представившая обзор автомобильного рынка России, отметила, что рынок автомобилей в 2017 г. начал восстанавливаться, хотя пока не достиг предкризисного уровня 2014 г. Производство легковых автомобилей в России, в том числе иномарок, в 2017 г. составило 1,3 млн единиц. В 2018 г. планируется произвести около 1,5 млн единиц легковых автомобилей, в том числе иномарок, и к 2023 г., по оптимистичному сценарию, данному экспертом, производство может увеличиться до 1,8 млн единиц.

В сегменте грузовых машин также наблюдается прирост производства, которое в 2017 г. составило почти 74 тыс. единиц, и если положительная тенденция сохранится, то к 2023 г. оно продолжит расти и достигнет отметки 87 тыс. единиц.

Интересные данные о локализации производства иномарок и их компонентов в нашей стране озвучил руководитель службы закупок сырья и материалов FordSollers Holding Игорь Чефанов. 97% всех материалов для локализованных пластмассовых компонентов основаны на базовом сырье Республики Татарстан, 92% которых приходится на полипропилен «Нижнекамскнефтехим», 2% – на АБС «Нижнекамскнефтехим», 3% – на полиэтилен «Казаньоргсинтез» и лишь 3% полиамида поставляются из других регионов России.

Господин Чефанов добавил, что стратегия по локализации сырья и материалов FordSollers была определена еще в 2012 г., и компания с начала существования назвала ее одним из стратегических направлений работы. Правительство Республики Татарстан, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку по локализации материалов для нужд FordSollers.

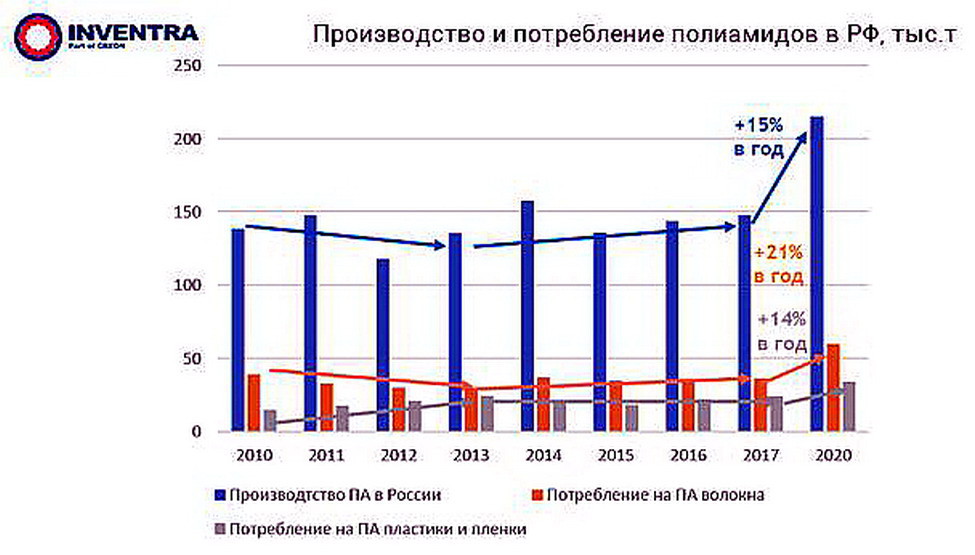

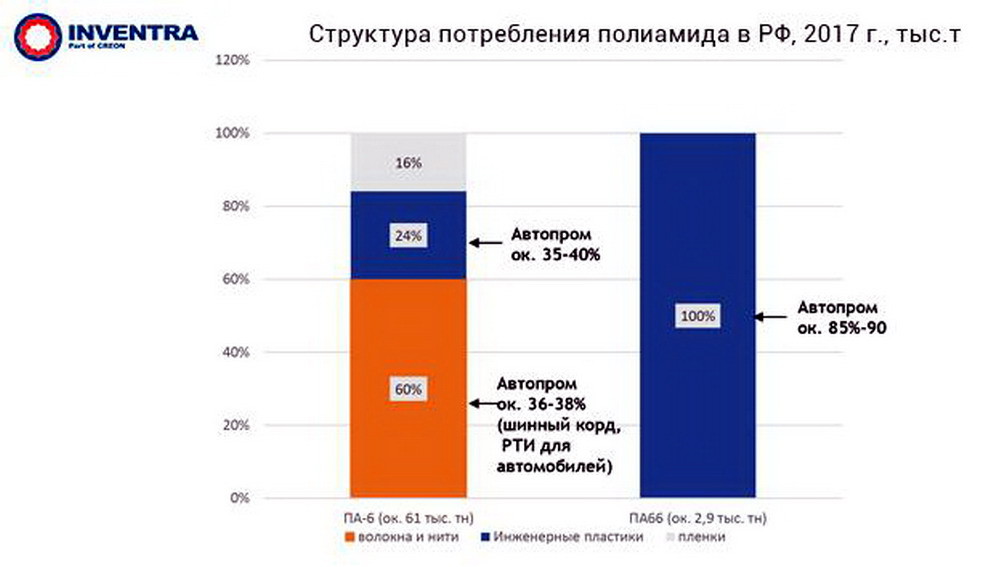

Генеральный директор ООО «Волгалон Лтд» Константин Поляков отметил, что среднегодовое снижение на 1% производства полиамидов для автомобильной промышленности в России в период 2011–2013 гг. сменилось устойчивым ростом на 2% в год до 2017 г., составив почти 150 тыс. т (рис. 1).

На период 2017–2020 гг. выступающий прогнозирует существенный годовой прирост до 15% за счет реализации инвестпроектов на ОАО «КуйбышевАзот». Потребление полиамидов в России в сегменте волокон и нитей вырастет на 21% за счет реализации инвестпроектов на ООО «Курскхимволокно», ориентировочно до 60 тыс. т, полагает г-н Поляков.

Также до 2020 г. докладчик прогнозировал увеличение потребления полиамидов для производства пластиков и пленок на 10–14% (до 30 тыс. т) в год за счет восстановления автопрома, реализации крупных инфраструктурных проектов и завершения инвестиционных проектов в сегменте пищевой упаковки.

Традиционно преобладающим сегментом потребления ПА6 в структуре автопрома в России являются волокна и нити, на которые приходится 60%, при этом г-н Поляков отметил сохранение значения сегментов пленок и инженерных пластиков как растущих (рис. 2). ПА66 не имеет локальной сырьевой базы, поэтому его потребление в сегменте инженерных пластиков обеспечивается за счет импорта.

Гендиректор «Волгалон Лтд» поделился своим видением реалий и перспектив замены металлических деталей на изделия с использование инженерных пластиков. Так, ПА6 широко применяется ведущими автомобильными компаниями в производстве впускных коллекторов, воздуховодов, масляных поддонов, педалей, деталей сидений и багажника, рамок зеркал. ПА66 идет на крышки радиаторов, трубы и шланги охлаждения, крышки шестерни коленвала, сепараторы подшипников.

Годовой объем полимерных композиционных материалов для автомобильной промышленности, произведенных НПП «Полипластик» в 2017 г., составил более 25 тыс. т, из которых порядка 10 тыс. т произведено для деталей экстерьера, около 12 тыс. т – для интерьерных деталей и более 4 тыс. т – для деталей подкапотного пространства, такие данные представила руководитель проектов группы автопромышленности отдела развития рынка НПП «Полипластик» Ирина Пьяных.

Выступающая выделила тот факт, что за последнее время НПП «Полипластик» провело омологацию материалов для бамперов и деталей экстерьера Renault-Nissan, для воздуховодов Renault, для арок колес Renault, Ford, термостойкие полипропилены для деталей подкапотного пространства Volkswagen, производятся материалы для панели приборов, экстерьера «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «КамАЗ».

Европа активизирует борьбу с пластиком

Брюссель одобрил запрет на ряд одноразовых продуктов из пластика, предложенный Еврокомиссией. Полный список ограничений опубликовал на своей страничке в Twitter заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он отметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80% мусора в мировом океане, говорится в сообщении еврочиновника. По словам Ф. Тиммерманса, европейцам «необходимо сообща решать эту проблему».

Чтобы запрет на ряд одноразовых пластиковых изделий вступил в силу, предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. Процесс может занять несколько лет.

Будет запрещено выпускать и использовать одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления-зажимы для воздушных шаров.

Значительно будет сокращено использование пластиковых контейнеров, которые используют различные предприятия общественного питания для обслуживания клиентов навынос, пластиковых крышек для стаканчиков, пластиковых бутылок, пакетов и кульков, которые предлагают покупателям супермаркеты и другие магазины.

Существенно будет сокращено производство и использование упаковок для чипсов, орехов, сухарей, а также конфетных оберток, в которых используется пластик. На них необходимо будет размещать предупреждения для потребителей и инструкции по правильной утилизации такого рода упаковок. Точно такие же предупреждения появятся на влажных салфетках, женских прокладках и тампонах, одноразовых полотенцах и носовых платках.

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 млн т. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 г. может составить 22 млрд евро.

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 млн т. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 г. может составить 22 млрд евро.

Также издания медиаконцерна Funke Mediengruppe привели слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, который предложил взимать определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора с властей стран ЕС, не пригодного к переработке для повторного использования. Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за 1 кг, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Г. Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В свою очередь, первый зам. руководителя экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников считает, что вопрос использования пластиковой посуды не стоит на повестке дня, есть более важные экономические проблемы. У нас много ключевых экономических вопросов, которые требуют своего решения. И вопрос использования одноразовой посуды – он даже невторичный, он пятеричный или пятнадцатеричный», – сказал сенатор. По его мнению, возможно, в какой-то перспективе и будет обсуждаться тема отказа от пластиковой посуды, «но проблему свалок это точно не решит».

Университет, устремленный в будущее

РХТУ им. Д.И. Менделеева играет важнейшую роль в химическом комплексе России как ведущий учебно-методический центр химико-технологической подготовки кадров и как центр научных исследований в области химии и химических технологий.

2018-й – юбилейный год в истории российского химико-технологического образования: 120 лет назад был основан вуз, именуемый сегодня Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.

Менделеевский университет славен своим прошлым. Богатство научного наследия, колоссальное значение технологических достижений, заслуженный за двенадцать десятилетий авторитет педагогических школ, составляют не только славу современного Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, но одновременно создают необходимую основу для уверенного осуществления самых смелых проектов будущего развития не только самого вуза, но и в целом химической отрасли и науки нашей страны. РХТУ сегодня – это сложный современный учебный и научно-исследовательский комплекс.

Обозначенные университетом в качестве приоритетных направления развития университета позволяют уже сегодня утверждать, что менделеевцы продолжают активно участвовать в решении самых актуальных задач экономики нашей страны, обеспечивая кадровое сопровождение наукоемких технологий, способствуя созданию наиболее привлекательных и благоприятных условий для инновационной деятельности, объединяя вокруг себя представителей химической промышленности и науки.

Приоритетные направления научных исследований РХТУ охватывают весь комплекс важнейших направлений развития отрасли:

- «Химическое производство будущего»;

- «Геном материалов»;

- «Качество жизни»;

- «Зеленые технологии»;

- «Технологии двойного назначения»;

- «Образование для будущего».

РХТУ им. Д.И. Менделеева ведет образование по всем 14 существующим направлениям подготовки кадров для химико-технологической отрасли. Высокую квалификацию подготовки кадров в Менделеевском университете определяют:

- единство учебного процесса и науки;

- тесные связи с исследовательскими центрами и промышленностью.

7 июня 2016 г. Советом глав правительств СНГ принято решение: придать ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» статус базовой организации государств СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров химической отрасли».

23 мая текущего года в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось торжественное заседание в честь 120-летия со дня основания РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В заседании приняла участие первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации В.В. Переверзева. Она отметила, что сегодня поздравляет участников встречи от имени сразу трех министерств.

«От имени Минобрнауки России, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования разрешите поздравить присутствующих с днем рождения университета. За время своего существования РХТУ прошел путь от училища до университета. В настоящее время РХТУ стал частью истории становления отечественной химической промышленности. Университет может гордиться своей историей, именами выпускников, в том числе лауреатов Премии мира. Именно благодаря энтузиазму «менделеевцев» решались проблемы использования атомной энергии и охраны окружающей среды, развития кибернетики, и сегодня ученики университета продолжают исследования в самых актуальных направлениях химической науки», – резюмировала Валентина Викторовна.

Были зачитаны поздравления, поступившие в адрес коллектива университета от Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Госдумы РФ, от председателя Научно-технического совета ВПК РФ, Минпромторга РФ, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, от Российской академии

наук, РХО им. Д.И. Менделеева, Российского союза химиков и губернатора Тульской области.

На мероприятии выступил и.о. ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева А.Г. Мажуга. Он подробно рассказал об истории создания вуза, различных периодах его развития, а также о научных успехах университета.

«Одно из прорывных исследований – это уникальный метод записи информации, лучший проект мегагрантов в 2017 г.: специальный «бесконечный» диск. Разработка наша уникальная: с одной стороны, химики делают материал – кварцевое стекло, и дальше наши уже физики записывают информацию, разрабатывают эти методы записи. Этот проект мы делаем вместе с Фондом перспективных исследований. Второй большой проект сейчас – это создание инжинирингового центра, связанного с тонким органическим синтезом для фармацевтической отрасли. Это разработка технологии получения отечественных фармацевтических субстанций, того, чего у нас нет, это импортозамещение и импортоопережение в какой-то степени», – подчеркнул А.Г. Мажуга.

Александр Георгиевич сообщил, что РХТУ им. Д.И. Менделеева активно поддерживает молодых ученых, для этого в университете предусмотрены специальные внутренние гранты.

«Мы поддерживаем 40 молодых ученых в возрасте 35 лет, которые сейчас активно работают в университете, публикуются по разным направлениям: от неорганической химии и минеральных удобрений, заканчивая биотехнологиями и взрывчатыми веществами», – рассказал А.Г. Мажуга.

В рамках торжественного заседания был представлен фильм «Университет, устремленный в будущее», в котором освещены основные этапы становления вуза, его крупнейшие научные достижения, перспективы и стратегия развития; состоялось награждение заслуженных научных сотрудников и молодых ученых РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В рамках торжественного мероприятия состоялись подробная презентация факультетов РХТУ им. Д.И. Менделеева, выступление бальных танцоров и Академического Большого хора РГГУ под управлением Бориса Тараканова.

Также в день юбилея РХТУ им. Д.И. Менделеева в здании Минобрнауки России состоялось открытие выставки, рассказывающей об истории создания вуза, достижениях и крупных научных проектах, реализуемых его коллективом.

В рамках празднования юбилейного года РХТУ проведет крупные международные научно-технические мероприятия. К ним относятся – Форум стран Содружества Независимых Государств по химии и химической технологии «Образование. Наука. Будущее» (30 октября – 2 ноября) и Конкурс проектов молодых ученых с международным участием (30 октября), приуроченные к 21-й Международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2018».